教育方針(後期博士課程)

ディプロマ・ポリシー

学位授与の方針

本研究科では、課程修了時に学生が身につけるべき能力として以下のものを定め、学則に従って修了要件を満たし、博士論文審査に合格した学生について、その能力を身につけた者と認め、博士の学位を授与します。

- 専門性、学際性、国際性の習得と展開

- 学位論文の執筆

- 研究者、教育者、職業人としての社会への卓越した貢献

各専攻の学位授与方針

-

社会学専攻

博士号を取得するに当たっては、1)高度な専門的知識の獲得、2)質的・量的社会調査に関する高度な調査・分析能力の獲得、3)学際的に周辺領域へと接続可能な幅広い知識の運用能力の獲得、4)将来にわたって社会的、国際的に貢献できる資質の獲得、5)高度な学術研究を行うための課題設定・研究計画立案・研究遂行の能力を獲得することが必要です。 -

心理学専攻

博士号を取得するに当たっては、1)高度な専門的知識の獲得、2)実験的応用的研究の実施を可能とする専門的技法の獲得、3)学際的に周辺領域へと接続可能な幅広い知識の運用能力の獲得、4)将来にわたって社会的、国際的に貢献できる資質の獲得、5)高度な学術研究を行うための課題設定・研究計画立案・研究遂行の能力を獲得することが必要です。 -

教育学専攻

博士号を取得するに当たっては、1)高度な専門的知識の獲得、2)理論的、実証的研究を実施することを可能とする専門的技法の獲得、3)学際的に周辺領域へと接続可能な幅広い知識の運用能力の獲得、4)将来にわたって社会的、国際的に貢献できる資質の獲得、5)高度な学術研究を行うための課題設定・研究計画立案・研究遂行の能力を獲得することが必要です。

学位論文の執筆指導・審査に当たっては、本研究科各専攻の目的に沿いつつ、以下の基準が適用されます。

博士学位論文

- 問題意識の明確性:研究を進めるに当たっての問題意識が明確か

- 研究課題設定の適切性:研究課題が、当該領域における状況を踏まえて適切に設定されているか

- 先行研究の参照:先行研究を適切に整理し、研究課題と関連づけているか

- 研究方法の妥当性:研究方法が研究課題に照らして妥当であり、分析方法が適切に用いられているか

- 論文の論理的一貫性:論文が体系的に構成されており、論理性かつ一貫性を持って記述されているか

- 研究成果の有意義性:研究が当該領域の研究を進歩させる上での卓越した新たな知見をもたらしているか

- 研究の展開可能性:さらなる先導的かつ社会貢献的な研究につながる可能性を示しているか

- 表現・表記・形式の適切性:学術論文として適切な表現・引用・文献挙示等が行われているか

- 研究倫理が配慮されているか

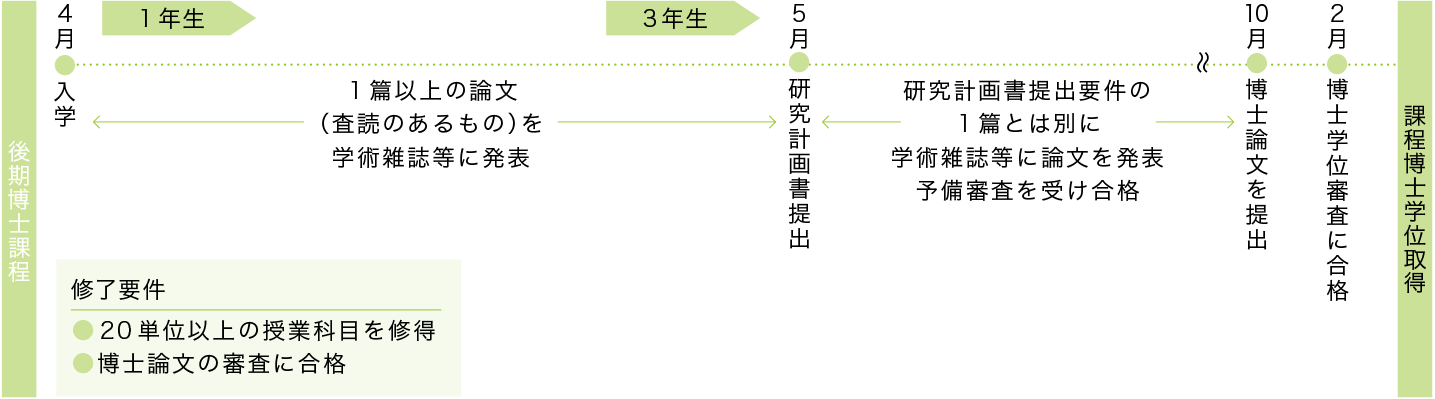

学位取得プロセスモデル

カリキュラム・ポリシー

教育課程編成・実施の方針

学位授与方針に基づく習得しておくべき専攻別学習成果とカリキュラム

全専攻に共通するカリキュラム編成方針

- (正・副)指導教員が担当する少人数演習科目と博士論文指導

- 論文執筆、学会報告等の指導を正・副指導教員を中心に実施

- 国内外専門雑誌論文投稿、国内外専門学会報告にむけた指導や外国語執筆支援

- 海外研究機関との交流、留学の推奨、ダブルディグリー制度

- 海外副指導教授や特別招聘教授による指導機会の設定

- 他研究科の授業履修

- 英語論文作成サポート科目設置

- 博士論文審査では、審査委員会による論文審査、研究科委員会での審議を経て合否を決定

- 社会学研究科FD委員会による定期的なサポート

社会学専攻

上記の学位授与方針に見合う学習成果を達成するために、本研究科社会学専攻の目的に沿って以下のようなカリキュラムを設定します。

カリキュラムの設定

社会学専攻は社会学分野、文化人類学・民俗学分野、コミュニケーション/マス・コミュニケーション研究分野、社会心理学分野の4分野から成っています。修士課程と同じく広範な主題と問題意識による展開が可能となるように科目を設置しています。どの分野でも、実証的な研究の素材となるインタビュー調査、フィールドワーク、内容分析、言説分析、質問紙調査、実験などが各教員の研究室単位で実行され、授業を通じてデータの解析や解釈、表現ツールの開発がなされます。

また社会学のテーマが多様であり、個々の学生の個別の関心分野も多種多様でありえることから、それに応じて、必要な議論がなされるよう、研究科委員の他にも、国内外から非常勤講師や特別招聘教授を招き、科目内容の充実をはかります。

心理学専攻

上記の学位授与方針に見合う学習成果を達成するために、本研究科心理学専攻の目的に沿って以下のようなカリキュラムを設定します。

カリキュラムの設定

講義科目として「心理学特殊研究」「神経科学特殊研究」を設け、社会学研究科委員を中心として講義を行っており、最新のトピックや関連領域の学問の現在については国内外の著名な研究者を毎年非常勤講師、特別招聘教授として数名招くことで、国際的にも高いレベルと評価される専門的知識の伝達に力を注いでいます。

また、中軸科目である学習心理学、知覚心理学、認知心理学、発達心理学、生理・神経心理学については、毎年、関連する特殊演習を開講し、関連する専門的論文を読みこなすと同時に、実験的応用的技法を学習します。「発達科学特殊研究」「応用心理学特殊研究」「発達臨床支援特殊実習」は、主に周辺領域へと接続可能な幅広い知識や社会的に貢献できる資質の獲得を目指したものですが、一部は応用的技法の学習とも重なっています。また、社会学研究科の特徴としての学際性から、他専攻設置の科目も周辺領域の知識獲得に大いに寄与しています。

心理学専攻博士課程に所属する学生は、指導教員と相談の上で、自分の専門分野以外の関連科目を履修することが常態となっており、演習も含めた各科目では、実験心理学の異なる領域で博士号を取得しようとする学生が共に学び、議論するような環境となっています。

教育学専攻

上記の学位授与方針に見合う学習成果を達成するために、本研究科教育学専攻の目的に沿って以下のようなカリキュラムを設定します。

カリキュラムの設定

教育学専攻は、教育哲学、教育史、教育心理学、比較教育学、学校教育学の5分野から成っていますが、教育という視座から人間形成を研究するという共通性があることから、どの分野を中心に研究をするのであっても、後期博士課程に在籍する学生は、各分野のディシプリンに基づいて領域横断的に現代の教育問題を検討する「現代教育問題研究特殊」を履修することが推奨されています。この科目は、教育と人間形成の関心を共有する様々な教育研究領域の学生が議論を交わし、教育問題にアプローチする幅広い視野を獲得することを目指しています。

教育哲学分野では、教育哲学およびドイツ教育思想史に関する講義・演習科目が設置されています。講義科目では教育哲学研究の動向に関する幅広い知識の獲得が、演習科目では文献解釈の専門的技法の指導、教育哲学的・教育思想史的な課題設定、研究計画の立案、論文執筆に関する議論と指導を行います。

教育史分野では、日本教育史及びフランスの教育を歴史的・思想史的に研究する講義・演習科目が設置されています。講義科目では教育史研究の方法論、研究動向に関する幅広い知識の獲得を目指し、演習科目では教育史・教育思想史研究の課題設定、研究計画の立案と遂行、論文執筆に関する議論と指導を行います。

教育心理学分野では、教育心理学に関する講義・演習科目が設置され、講義科目では、教育という文脈に関連する認知や感情、パーソナリティ等の発達や個人差など、内容は多岐にわたります。なお、演習科目は、複数の専任教員が共同で担当しており、その授業は教育心理学分野の実質的な共通科目になっています。

比較教育学分野は、学校教育に関する問題はもとより、広く教育にかかわる諸問題を、グローバルな視座から研究するための比較教育学の方法や教育改革の比較研究などを内容とした講義・演習科目を設置しています。また学界において研究成果を公表するだけでなく、学術的な成果を国内外の学校や社会に生かすための研究活動も行えるようになることを目指しています。

学校教育学分野では、演習科目と研究法を発展的に学ぶ科目があります。演習科目においては、学校教育現場における諸課題に対し、理論と実践の関係に内在する問いとして再解釈したり、実践的な文脈にのせて解決を試みたり、歴史的な挑戦に学びながら読み解いたりといった多様な手法を用いてアプローチしていきます。研究法科目では、上記のさまざまな手法について批判的にとらえ、広く他領域の方法論にも学びながら、学校教育を対象化して、解き明かしたい課題に対する的確な研究方法とは何かを学校現場と時に協働しながら追究していきます。

いずれの分野でも社会学研究科委員を中心として講義・演習を行なっていますが、国内外の著名な研究者が非常勤講師、特別招聘教授として毎年、授業を担当しています。

こうしたカリキュラム・デザインを通して、学術的に高度であり、かつ視野の広い博士論文を執筆できる環境を設けています。

その他の横断的カリキュラムの設定

3つの専攻にまたがった科目の設置を各専攻の学習指導担当者が相談し提案し、単一専攻内での複数の教員間、並びに専攻を越えた教員間での学際的な共同研究を推進するためのプロジェクト科目が設置されていることも、大きな特徴となっています。この科目には修士課程、後期博士課程を問わず、学生が参加します。

アドミッション・ポリシー

入学者受入れ方針

博士課程は、社会学、心理学、教育学分野について、研究者として自立して研究活動を行い、その他の高度に専門的な業務に従事するために必要な卓越した研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とします。そのため深い専門性と広い学際性を備えた学識を培い、国際社会の中で、高い見識を持って第一線で活躍する研究者および高度の専門性を備えた職業人を育成することを目指し、入学にあたっては幅広い分野の出身者を受け入れます。本研究科修士課程修了者のみならず塾内各研究科修士課程修了者、そして国内外の大学院修士課程を修了した者について、修士論文の審査や口頭試問などを通じて、明確な研究意識と専門能力を確認した上で入学を許可します。その際には、国際学会での活躍や国際社会での貢献への期待値も勘案します。