教育方針(修士課程)

ディプロマ・ポリシー

学位授与の方針

本研究科では、課程修了時に学生が身につけるべき能力として以下のものを定め、学則に従って修了要件を満たした学生について、その能力を身につけた者と認め、修士の学位を授与します。

- 専門性、学際性、国際性の習得

- 学位論文の執筆

- 研究者、教育者、職業人としての社会への貢献

各専攻の学位授与方針

-

社会学専攻

修士号を取得するに当たっては 1)高度な専門的知識の獲得、2)質的・量的社会調査に関する高度な調査・分析能力の獲得、3)学際的に周辺領域へと接続可能な幅広い知識の運用能力の獲得、4)将来にわたって社会的、国際的に貢献できる資質の獲得、が必要です。 -

心理学専攻

修士号を取得するに当たっては、1)高度な専門的知識の獲得、2)実験的応用的研究の実施を可能とする専門的技法の獲得、3)学際的に周辺領域へと接続可能な幅広い知識の運用能力の獲得、4)将来にわたって社会的、国際的に貢献できる資質の獲得、が必要です。 -

教育学専攻

修士号を取得するに当たっては、1)高度な専門的知識の獲得、2)理論的、実証的研究を実施することを可能とする専門的技法の獲得、3)学際的に周辺領域へと接続可能な幅広い知識の運用能力の獲得、4)将来にわたって社会的、国際的に貢献できる資質の獲得、が必要です。

学位論文の執筆指導・審査に当たっては、本研究科各専攻の目的に沿いつつ、以下の基準が適用されます。

修士学位論文

- 問題意識の明確性:研究を進めるに当たっての問題意識が明確か

- 研究課題設定の適切性:研究課題が、当該領域における状況を踏まえて適切に設定されているか

- 先行研究の参照:先行研究を適切に整理し、研究課題と関連づけているか

- 研究方法の妥当性:研究方法が研究課題に照らして妥当であり、分析方法が適切に用いられているか

- 論文の論理的一貫性:論文が論理性かつ一貫性を持って記述されているか

- 研究成果の有意義性:研究が新たな知見をもたらしているか

- 研究の展開可能性:さらなる研究につながる可能性を示しているか

- 表現・表記・形式の適切性:学術論文として適切な表現・引用・文献挙示等が行われているか

- 研究倫理が配慮されているか

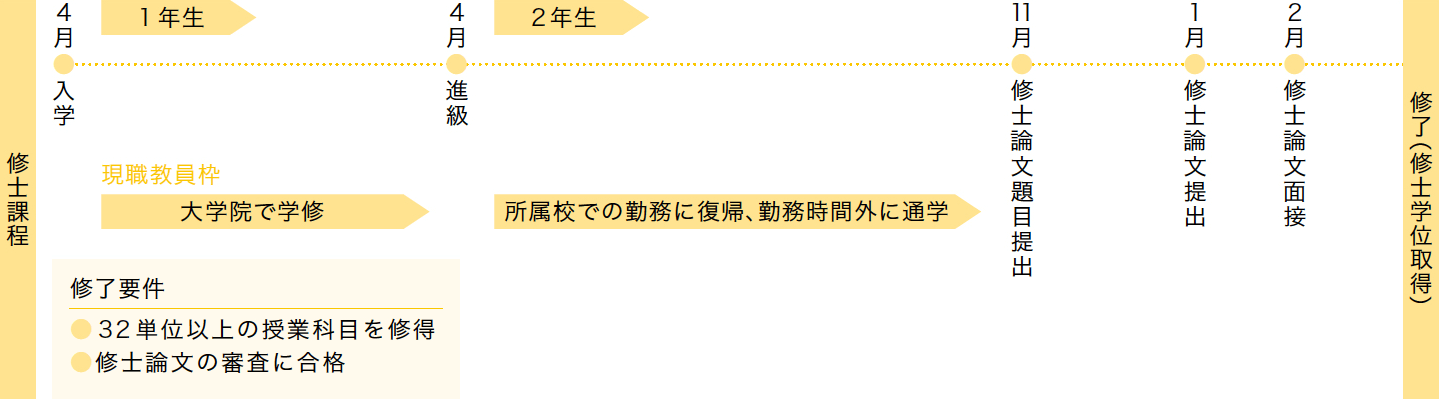

学位取得プロセスモデル

カリキュラム・ポリシー

教育課程編成・実施の方針

学位授与方針に基づく習得しておくべき専攻別学習成果とカリキュラム

全専攻に共通するカリキュラム編成方針

- カリキュラムの基盤として少人数演習科目、授業使用言語の多様性

- 修士論文指導は指導教員が中心になって実施されるが、副指導教員の委嘱も可能

- 海外研究機関との交流、留学の推奨

- 海外副指導教授や特別招聘教授による指導機会の設定

- 他研究科の授業履修、他大学院との単位互換

- 留学生へのサポート科目設置

- 英語論文作成サポート科目設置

- 修士論文審査では、主査1名、副査2名以上による論文審査、口頭試問、研究科委員会での承認を要する

- 社会学研究科FD委員会による定期的なサポート

社会学専攻

上記の学位授与方針に見合う学習成果を達成するために、本研究科社会学専攻の目的に沿って以下のようなカリキュラムを設定します。

カリキュラムの設定

社会学専攻は社会学分野、文化人類学・民俗学分野、コミュニケーション/マス・コミュニケーション研究分野、社会心理学分野の4分野から成っています。

社会学分野では、社会学史・社会調査論を基礎科目として、理論社会学・家族社会学・都市社会学・地域社会学・文化社会学・社会階層・社会移動・国際社会学・宗教社会学・医療社会学・社会史など、より個別的・専門的テーマに関わる講義科目・演習科目および量的・質的調査の実習科目が設置されています。また、社会学の基礎理論や方法論をブラッシュアップするための科目や、留学生が母国語で社会学を学ぶ科目も設置します。

文化人類学・民俗学分野では、学説史、方法論、調査法、特定の研究課題、地域研究など、基礎から応用まで幅広い分野を総合的に把握するための講義科目・演習科目が設置されています。文化人類学・民俗学では、質的調査による一次データを重視するためフィールドワークを組み込み、各自の研究主題について、実証的なデータと理論的考察を結び付けて考察を進めています。

コミュニケーション/マス・コミュニケーション研究分野では、種々のコミュニケーション過程や現象についての研究・教育を行なっています。より具体的には、メディア利用行動、情報行動、マス・コミュニケーション理論、ニュースの生産過程とジャーナリズム、メディア政策、メディア産業に関わる講義科目・演習科目が設置されています。

社会心理学分野では、社会心理学の諸領域に関わる研究・教育を行なっています。より具体的には、対人行動、対人的影響、ゲーミング、集団行動、キャリア発達、調査法など、社会心理学および産業・組織心理学の諸問題に関わる講義科目・演習科目が設置されています。

いずれの分野でも社会学研究科委員を中心として講義・演習を行なっていますが、最新のトピックや関連領域の学問の現在については国内外の著名な研究者を毎年非常勤講師、特別招聘教授として数名招くことで、国際的にも高いレベルと評価される専門的知識の伝達に力を注いでいます。

4分野の境界を超える学際的な研究を促すように、科目履修の自由度は高くしています。

心理学専攻

上記の学位授与方針に見合う学習成果を達成するために、本研究科心理学専攻の目的に沿って以下のようなカリキュラムを設定します。

カリキュラムの設定

講義科目として「心理学特論」「神経科学特論」を設け、社会学研究科委員を中心として講義を行っており、最新のトピックや関連領域の学問の現在については国内外の著名な研究者を毎年非常勤講師、特別招聘教授として数名招くことで、国際的にも高いレベルと評価される専門的知識の伝達に力を注いでいます。

また、中軸科目である知覚心理学、認知心理学、発達心理学、生理・神経心理学については、毎年、関連する演習を開講し、関連する専門的論文を読みこなすと同時に、実験的応用的技法を学習します。同様に「心理学特殊実験」では、実験演習科目を受講している学部生に対して教員と共に実験指導を行い、その実践を通して基礎知識の再点検を行うと共に、ある種の「教育実習」としての機能を持たせるよう工夫しています。「発達科学特論」「応用心理学特論」「発達臨床支援実習」は、主に周辺領域へと接続可能な幅広い知識や社会的に貢献できる資質の獲得を目指したものですが、一部は応用的技法の学習とも重なっています。また、社会学研究科の特徴としての学際性から、他専攻設置の科目も周辺領域の知識獲得に大いに寄与しています。

心理学専攻各課程に所属する学生は、指導教員と相談の上で、自分の専門分野以外の関連科目を履修することが常態となっており、演習も含めた各科目では、実験心理学の異なる領域で修士号を取得しようとする学生が共に学び、議論するような環境となっています。

教育学専攻

上記の学位授与方針に見合う学習成果を達成するために、本研究科教育学専攻の目的に沿って以下のようなカリキュラムを設定します。

カリキュラムの設定

教育学専攻は、教育哲学、教育史、教育心理学、比較教育学、学校教育学の5分野から成っていますが、教育という視座から人間形成を研究するという共通性があることから、どの分野を中心に研究をするのであっても、修士課程に在籍する学生は各分野のディシプリンに基づいて領域横断的に現代の教育問題を検討する「現代教育問題研究」を履修することが推奨されています。この科目は、教育と人間形成の関心を共有する様々な教育研究領域の学生が議論を交わし、教育問題にアプローチする幅広い視野を獲得することを目指しています。

教育哲学分野では、教育哲学・ドイツ教育思想史に関する講義・演習科目が設置されています。講義科目では教育哲学研究の動向に関する幅広い知識の獲得が、演習科目では、文献解釈の専門的技法の指導、教育哲学的・教育思想史的な課題設定、研究計画の立案、論文執筆に関する議論と指導を行います。

教育史分野には、日本教育史及びフランスの教育を歴史的、思想史的に研究する講義・演習科目が設置されています。講義科目では教育史研究の方法論、研究動向に関する幅広い知識の獲得を目指し、演習科目では教育史・教育思想史研究の課題設定、研究計画の立案と遂行、論文執筆に関する議論と指導を行います。

教育心理学分野では、教育心理学に関する講義・演習科目が設置され、教育という文脈に関連する認知や感情、パーソナリティ等の発達や個人差など、内容は多岐にわたります。なお、演習科目は、複数の専任教員が共同で担当しており、その授業は教育心理学分野の実質的な共通科目になっています。

比較教育学分野は、学校教育に関する問題はもとより、広く教育にかかわる諸問題を、グローバルな視座から研究するための講義・演習科目を設置しています。また、修士論文を完成させる過程で学んだ研究成果を、国内外の教育現場や社会に還元できるようになることも目指しています。

学校教育学分野では、演習科目と研究法を学ぶ科目があります。演習科目においては、学校教育現場における諸課題に対し、理論と実践の関係に内在する問いとして再解釈したり、実践的な文脈にのせて解決を試みたり、歴史的な挑戦に学びながら読み解いたりといった多様な手法を用いてアプローチしていきます。研究法科目では、上記のさまざまな手法について批判的にとらえ、広く他領域の方法論にも学びながら、学校教育を対象化して、解き明かしたい課題に対する的確な研究方法とは何かを追究していきます。

いずれの分野でも社会学研究科委員を中心として講義・演習を行なっていますが、国内外の著名な研究者が非常勤講師、特別招聘教授として毎年、授業を担当しています。

アドミッション・ポリシー

入学者受入れ方針

修士課程は、社会学、心理学、教育学分野において研究活動を行ううえで必要な基礎的な研究能力および高度の専門性が求められる職業を担うために必要な能力を養うことを目的とします。そのため、学部組織にとらわれない学際性を特色とする独立大学院として、塾内各学部卒業生はもとより、広く国内外にある他大学の卒業生を受け入れています。学部時代の専門分野は問いません。しっかりとした問題意識を持ち、研究科での学習についていけ、研究を行うことのできる充分な基礎専門学力があれば入学を認めます。また、外国人留学生については日本語チューターによるきめ細かなサポートをはじめ、丁寧なフォローアップ指導体制を採っています。社会学専攻では留学生にとって先輩ともなる外国人教員による母国語での授業も新たに設置し、外国での大学院生活の不安を軽減します。さらに、教育学専攻では、現職教員枠の入試を実施しています。これは、現職の教員の方を対象とする専門的職業人のリカレント教育を目的としていて、入学選考の方法も一般入試とは異なる入試を実施しています。